Suchen Sie nach einer nachhaltigen Heizung für Ihr Zuhause? Eine Erdsondenbohrung für eine Erdwärmepumpe könnte die Lösung sein. Sie nutzt Erdwärme, um Ihr Haus energieeffizient zu heizen. In diesem Artikel erfahren Sie alles über Tiefe, Kosten und Voraussetzungen.

Lesen Sie weiter!

💡 Zusammenfassung

- Eine Erdsondenbohrung nutzt Geothermie für nachhaltiges Heizen und Kühlen. Die Bohrtiefen reichen meist von 40 bis 100 Metern, manchmal bis zu 400 Metern.

- Die Kosten für eine Bohrung liegen zwischen 10.000 und 20.000 Euro. Gesamtkosten für ein System betragen 15.000 bis 30.000 Euro.

- Vorteile sind hohe Effizienz, geringe Betriebskosten, lange Lebensdauer und umweltfreundliche Energie ohne fossile Brennstoffe. Nachteile sind hohe Anfangskosten, Genehmigungspflicht und geologische Einschränkungen.

- Genehmigungen sind Pflicht. Mindestabstände zum Haus (5 Meter) und zur Grundstücksgrenze (3 Meter) müssen eingehalten werden.

- Förderprogramme wie „Erneuerbar Heizen“ oder regionale Zuschüsse senken die hohen Investitionskosten deutlich.

- Schnell in 45 Sekunden Anfrage stellen.

- Erhalte bis zu 4 Angebote von Fachbetrieben in deiner Region.

- Kostenlos & Unverbindlich inkl. Beratung.

- Was ist eine Erdsondenbohrung?

- Funktionsweise einer Erdsonden-Wärmepumpe

- Vorteile und Nachteile von Erdsonden

- Voraussetzungen für eine Erdsondenbohrung

- Planung und Vorbereitung der Bohrung

- Ablauf der Erdsondenbohrung

- Kosten einer Erdsondenbohrung

- Fördermöglichkeiten für Erdsonden und Wärmepumpen

- Fazit

- Häufig gestellte Fragen

Was ist eine Erdsondenbohrung?

Eine Erdsondenbohrung ermöglicht die Nutzung von Geothermie. Bohrungen reichen oft bis zu 100 Meter tief in den Boden. Ab einer Tiefe von zehn Metern herrschen konstante Temperaturen.

Diese Wärme wird für eine Erdwärmepumpe genutzt.

Erdwärmesonden nehmen die gespeicherte Energie auf. Diese erneuerbare Energiequelle dient dann zum Heizen. Sole-Wasser-Wärmepumpen arbeiten mit dieser Energie effizient. Solche Systeme gelten als nachhaltige Heizsysteme.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenFunktionsweise einer Erdsonden-Wärmepumpe

Die Erdsonden-Wärmepumpe nutzt geothermische Energie aus der Tiefe. Meist reichen Bohrtiefen von 40 bis 100 Metern für ein Einfamilienhaus. In das Bohrloch kommt ein Rohrbündel, durch das eine Frostschutzflüssigkeit zirkuliert.

Diese Flüssigkeit nimmt die Wärme aus dem Erdreich auf. Die Pumpe transportiert sie in den Wärmetauscher. Dort wird die Erdwärme an ein Heizsystem abgegeben. Im Sommer kann das System zur Kühlung genutzt werden.

Das Bohrloch wird mit einem speziellen Betongemisch geschlossen. Dadurch bleibt die Wärmeleitung stabil und sicher. Geothermie gilt als erneuerbare Energiequelle und ist besonders effizient bei niedrigen Außentemperaturen.

Die Erdsonde arbeitet unabhängig von Wetter oder Jahreszeit. So liefert sie zuverlässig Energie für Heizen, Kühlen und Warmwasser. Nachhaltige Heizsysteme wie diese tragen zur Reduzierung von CO₂-Emissionen bei.

Vorteile und Nachteile von Erdsonden

Erdsonden bieten umweltfreundliche Energie, haben aber technische und finanzielle Herausforderungen. Lesen Sie weiter, um mehr darüber zu erfahren!

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen📋 Vorteile von Erdsonden

Erdsonden bieten viele Vorteile für nachhaltige Energiegewinnung. Sie sind effizient, langlebig und sparen langfristig Kosten.

- Bessere Effizienz als Luft/Wasser-Wärmepumpen dank stabiler Erdtemperaturen.

- Umweltfreundliche Technik ohne Einsatz fossiler Brennstoffe.

- Geringere Betriebskosten durch hohe Energieausbeute aus Erdwärme.

- Lange Lebensdauer der Anlage spart Geld und Ressourcen über die Jahre hinweg.

- Platzsparend im Vergleich zu Erdkollektoren, da sie in die Tiefe statt Fläche gehen.

- Heizkosten sinken deutlich durch Nutzung erneuerbarer Energien wie Geothermie.

- Stabiler Betrieb auch bei niedrigen Außentemperaturen im Winter möglich.

📋 Nachteile von Erdsonden

Erdsonden bieten viele Vorteile, haben jedoch auch klare Nachteile. Einige dieser Herausforderungen können bei der Planung und Nutzung wichtig sein.

- Hohe Kosten: Eine Erdsondenbohrung ist teuer. Die Installationskosten liegen oft zwischen 10.000 und 20.000 Euro.

- Genehmigungen notwendig: In Deutschland sind behördliche Bewilligungen Pflicht. Das Verfahren kann zeitaufwendig sein.

- Geologische Einschränkungen: Nicht jeder Boden eignet sich für Erdsonden. Felsiger Untergrund oder zu wenig Platz können problematisch sein.

- Abstandsregeln: Ein Mindestabstand zum Haus muss eingehalten werden. Dies kann die Planung erschweren.

- Umweltrisiken: Bei falscher Installation können Grundwasserverschmutzungen entstehen.

- Langsame Amortisation: Trotz Einsparungen dauert es oft über 15 Jahre, bis sich die Investition lohnt.

- Fachkräfte notwendig: Die Installation erfordert Experten mit Erfahrung in Erdwärmegewinnung und Bohrtechnik.

Voraussetzungen für eine Erdsondenbohrung

Eine genaue Standortanalyse ist notwendig. Die Geologie, der Grundwasserstand und die Belastbarkeit des Bodens müssen geprüft werden. Genehmigungen sind Pflicht und abhängig von lokalen Vorschriften.

Ein Mindestabstand von 5 Metern zu Gebäuden und zwischen den Bohrlöchern ist einzuhalten. Zu Grundstücksgrenzen sollte ein Abstand von mindestens 3 Metern bestehen. Diese Regeln schützen das Haus und die Nachbarschaft.

Planung und Vorbereitung der Bohrung

Eine gründliche Planung ist wichtig, um Probleme zu vermeiden. Experten prüfen den Boden und klären Genehmigungen ab.

Standortwahl und Genehmigungen

Der Standort für eine Erdwärmebohrung muss sorgfältig gewählt werden. Der Mindestabstand einer Erdwärmebohrung zum Haus beträgt meist mehrere Meter. Die genauen Vorschriften sind kantonal unterschiedlich.

Geeignete Standorte müssen geologisch geprüft werden. Der Boden muss genügend Wärme leiten können.

Für die Bohrung ist eine behördliche Bewilligung nötig. Ein Bewilligungsgesuch erfordert einen Situationsplan und eine Projektbeschreibung. Gesetzliche Vorgaben zum Grundwasserschutz müssen eingehalten werden.

Fachleute helfen bei der Planung und beim Einreichen der Dokumente.

Fachgerechte Planung

Der Bohrplatz muss mindestens 30 m² groß sein. Ein Kompressor braucht 2,5 x 5 m Platz. Zwei Mulden für Bohrschlamm benötigen je einen Parkplatz. Der Abstand zwischen Bohrmaschine und Bohrpunkt sollte maximal 50 Meter betragen.

Eine gute Planung beachtet lokale Vorschriften und Genehmigungen. Die Erdsondenbohrung darf nicht zu nah am Haus erfolgen. Fachleute prüfen Bodenbeschaffenheit und Untergrund. So wird das nachhaltige Heizsystem effizient und sicher installiert.

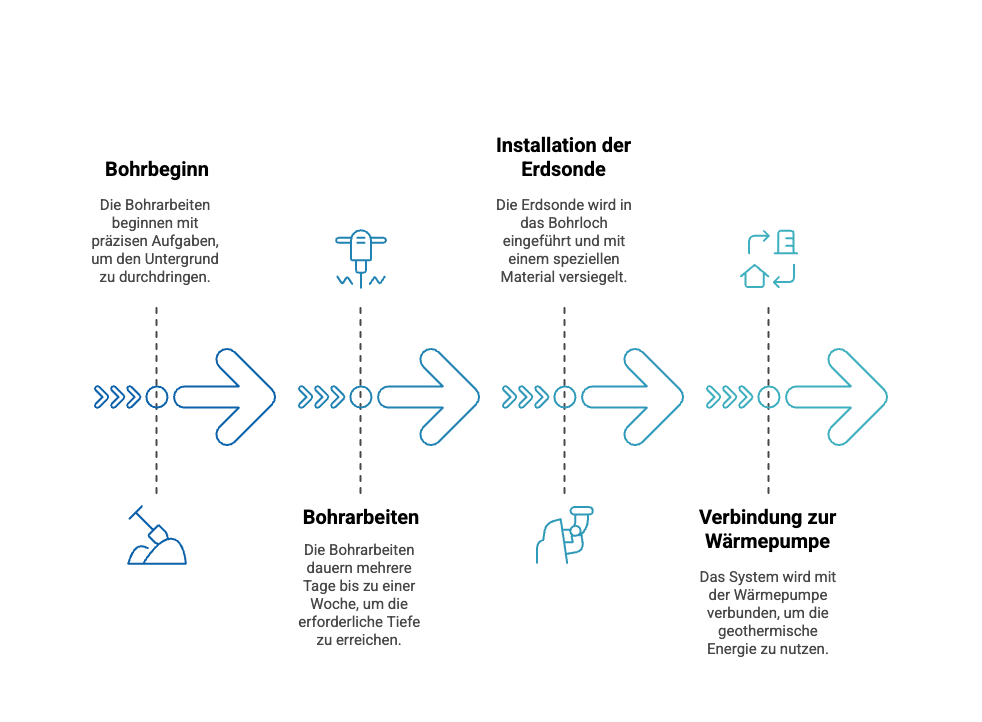

Ablauf der Erdsondenbohrung

Die Erdsondenbohrung beginnt mit präzisen Arbeiten, um den Untergrund zu durchdringen. Danach wird die Sonde installiert und auf das Heizsystem abgestimmt.

Bohrarbeiten

Bohrarbeiten für eine Erdsondenbohrung dauern meist einige Tage bis eine Woche. Die Bohrungen reichen typischerweise 40 bis 100 Meter tief, bei Bedarf aber auch bis zu 400 Meter. Für ein Einfamilienhaus genügt oft die Standardtiefe.

Der Abstand zur Hauswand und anderen Gebäuden muss eingehalten werden. Die genauen Vorgaben hängen von regionalen Behörden ab.

Eine spezielle Bohranlage führt die Arbeiten durch. Der Boden wird dabei schrittweise entfernt. Während der Bohrung kommt Wasser oder Luft zum Spülen der Bohrlöcher zum Einsatz.

Diese Technik schützt die Bohrer und sorgt für eine saubere Bohrung. Fachkräfte sichern den Prozess, um die Stabilität des Bodens zu gewährleisten.

Installation der Erdsonde

Die Erdsonde wird als Rohrbündel in das Bohrloch eingebracht. Ein spezielles Betongemisch, auch Verfüllmaterial genannt, versiegelt das Bohrloch. Das Gemisch sorgt für Stabilität und ermöglicht effektiven Wärmeaustausch mit dem Boden.

Die genauen Anforderungen hängen vom Standort und den Bodenverhältnissen ab.

Ein Mindestabstand von 5 Metern zwischen den Bohrlöchern ist einzuhalten. Dies verhindert Wärmeüberschneidungen und sorgt für eine effiziente Energiegewinnung. Erdsonden sind ein wichtiger Bestandteil nachhaltiger Heizsysteme wie Erdwärmepumpen.

Sie nutzen erneuerbare Energiequellen direkt aus der Erde.

Mit Erdsonden wird Energie aus bis zu 100 Metern Tiefe nutzbar gemacht.

Anschluss an die Wärmepumpe

Das Erdsonden-System verbindet sich mit einer Sole/Wasser-Wärmepumpe. Die Sole transportiert die gespeicherte Erdwärme in die Wärmepumpe. Diese wandelt die Energie in Wärme für das Heizsystem um.

Im Sommer kühlt dasselbe System Gebäude, indem es Wärme zurück in den Boden leitet.

Das nachhaltige Heizsystem reduziert laufende Kosten. Der Anschluss erfordert präzise Installation und fachgerechte Ausführung. Ein falscher Anschluss kann die Effizienz der Anlage beeinträchtigen.

Erdsondenbohrungen sind ein zentraler Schritt zur Nutzung von Erdwärme als Heiz- und Kühllösung für Gebäude.

Kosten einer Erdsondenbohrung

Die Kosten für eine Erdsondenbohrung hängen von der Tiefe und den Bodenverhältnissen ab. Zusätzliche Ausgaben entstehen durch Planung und Installation des Systems.

Bohrkosten pro Meter

Die Bohrkosten für eine Erdwärmebohrung betragen meist 50 bis 100 Euro pro Meter. Die Preise hängen von der Bodenbeschaffenheit und der Tiefe der Bohrung ab.

Tiefe Bohrungen kosten oft mehr, da spezielles Gerät und mehr Zeit nötig sind. Ein nachhaltiges Heizsystem wie die Erdsonden-Wärmepumpe lohnt sich trotz der Kosten langfristig. Erdsonden bieten umweltfreundliche Heizlösungen.

Gesamtkosten für das System

Ein komplettes Sole-Wärmepumpensystem mit Erdsonde kostet zwischen 15.000 und 30.000 Euro.

Solche Systeme sind besonders bei tiefen Erdsondenbohrungen von bis zu 250 Metern sinnvoll. Diese Ausgaben variieren je nach Standort und Projekttiefe.

Laufende Kosten

Die jährlichen Stromkosten für eine Erdsonden-Wärmepumpe hängen von der Größe der Anlage ab. Sie betragen etwa 25 % der Kosten eines traditionellen Heizsystems. Der genaue Betrag variiert je nach Strompreis und Verbrauch.

Erdwärmebohrungen senken die Betriebskosten deutlich. Mit effizienter Nutzung kann man langfristig sparen. Für ein durchschnittliches Einfamilienhaus liegt der jährliche Verbrauch bei etwa 4.000 bis 5.000 kWh.

Fördermöglichkeiten für Erdsonden und Wärmepumpen

Bund und Länder fördern Erdsonden und Wärmepumpen. Das Programm „Erneuerbar Heizen“ unterstützt Hausbesitzer finanziell. Kantone und Gemeinden bieten oft zusätzliche Zuschüsse.

Das Gebäudeprogramm hilft bei der Sanierung von Heizsystemen. Energieversorger geben manchmal Prämien.

Die Bundesförderung kann einen großen Teil der Kosten decken. Fördergelder reduzieren die Gesamtkosten des Systems. Je nach Region sind unterschiedliche Zuschüsse verfügbar. Informiere dich vor der Erdsondenbohrung über lokale Programme.

So sparst du bares Geld.

Fazit

Erdsondenbohrungen sind eine nachhaltige Lösung für Heizsysteme. Die Bohrkosten für eine betragen meist 50 bis 100 Euro pro Meter.. Meistens liegen die Bohrtiefen zwischen 50 und 400 Metern.

Die laufenden Kosten bleiben gering im Vergleich zu anderen Heizsystemen. Der Abstand zur Hauswand spielt ebenfalls eine Rolle.

Erdwärmebohrungen bieten langfristige Vorteile für die Umwelt und das Budget.

⚡️ Wärmepumpe Stromverbrauch: Einfach Berechnen

Unser Stromverbrauch-Rechner für Wärmepumpen ist ein praktisches Tool, um den jährlichen Stromverbrauch und die Kosten Ihrer Wärmepumpe schnell zu ermitteln.

Häufig gestellte Fragen

Eine Erdsondenbohrung ermöglicht die Nutzung von Erdwärme zur Beheizung eines Gebäudes. Dabei werden Rohre bis zu 100 Meter tief in den Boden gebohrt, durch die eine Frostschutzflüssigkeit zirkuliert. Diese nimmt die Wärme aus dem Erdreich auf und transportiert sie zur Wärmepumpe, die daraus Heizenergie gewinnt.

Die Tiefe einer Erdsondenbohrung liegt in der Regel zwischen 40 und 100 Metern, kann aber je nach Bedarf und geologischen Gegebenheiten bis zu 400 Meter tief sein.

Die Bohrkosten liegen bei etwa 50 bis 100 Euro pro Meter. Eine komplette Erdsondenheizung mit Wärmepumpe kostet insgesamt zwischen 15.000 und 30.000 Euro. Förderprogramme können die Investitionskosten senken.

In Deutschland ist eine behördliche Genehmigung erforderlich. Mindestabstände zum Haus (5 Meter) und zur Grundstücksgrenze (3 Meter) müssen eingehalten werden. Zudem wird eine geologische Prüfung des Standorts empfohlen.

Vorteile: Hohe Effizienz, geringe Betriebskosten, lange Lebensdauer, umweltfreundliche Energiequelle.

Nachteile: Hohe Anfangskosten, Genehmigungspflicht, geologische Einschränkungen und eine lange Amortisationszeit von über 15 Jahren.

✍️ Geschrieben von:

Sebastian, ein erfahrener Experte mit über zehn Jahren Erfahrung im Bereich Wärmepumpen und erneuerbarer Energien, war früher selbständiger Heizungsbauer. Mit seinem fundierten Wissen über Wärmepumpentechnologie und praktischer Erfahrung bietet er wertvolle Einblicke und praxisnahe Ratschläge. Seine Expertise erstreckt sich auf die Planung und Umsetzung von Wärmepumpenanlagen sowie auf das Verständnis für aktuelle Trends und Entwicklungen im Bereich erneuerbarer Energien.